2025 年 10 月深夜,舊金山 16th Street 發生一起自駕車事故,一隻深受社區喜愛的虎斑貓 KitKat(又被稱為「貓市長」)遭 Waymo 無人計程車撞擊身亡。現場影像顯示,KitKat 在車前停留數秒,系統卻未偵測其存在,車輛啟動後將牠捲入後輪,引發社區對自駕系統在辨識弱勢物體方面的疑慮。

本文主要內容

同一時期,特斯拉 FSD V14 在夜間小動物情境下的實測影片廣泛流傳,駕駛分享涵蓋貓、狗、負鼠、松鼠與兔子等案例。雖然官方更新未明列動物偵測功能,但端對端神經網路在辨識模糊輪廓與低對比物體上的表現,顯示其反應能力已顯著提升,使兩家自駕系統在相似場景中的差異逐漸浮現。

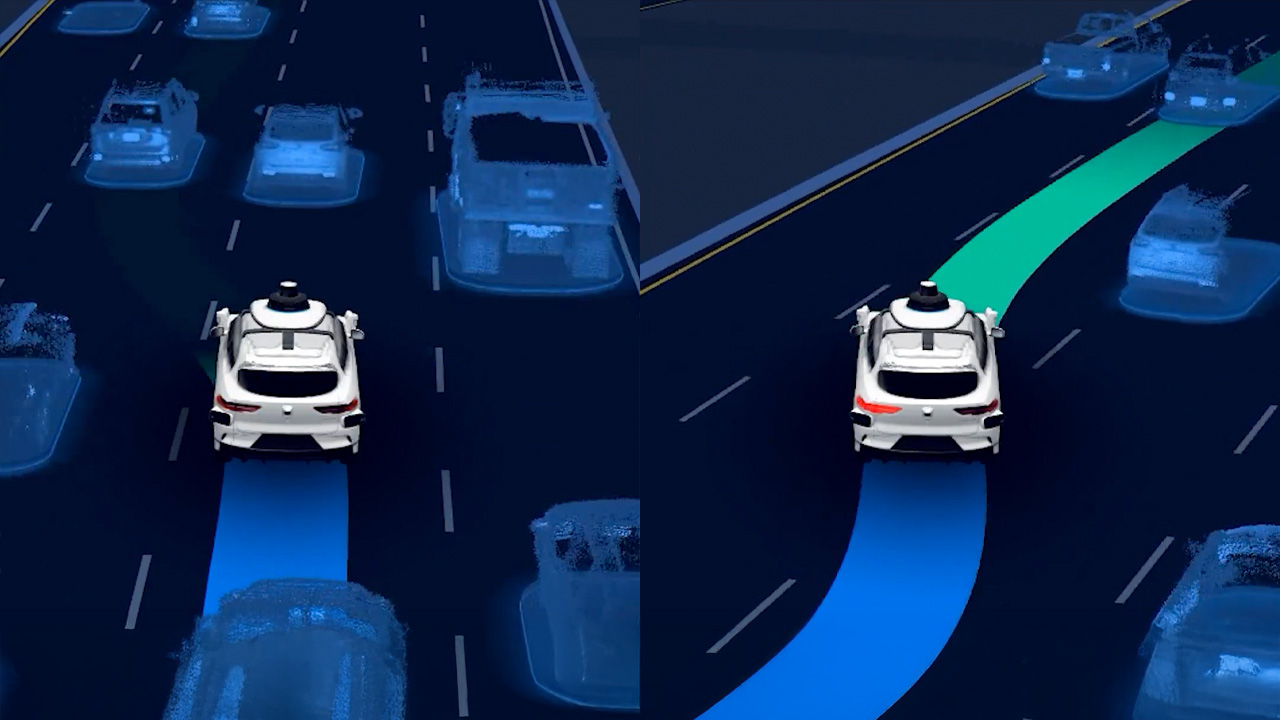

Waymo 事故細節、社區反應與監管動向

事故發生於 2025 年 10 月 27 日晚間約 11:40,當時 Waymo 無人計程車正在接客。KitKat 在車前停留約七秒,系統未採取煞停或避讓動作,車輛隨後偏移路徑,將牠捲入後輪。Waymo 表示,貓在啟動瞬間突然竄出,但目擊者指出,車輛偏移過急,未預留反應空間,使官方說法受到質疑。

附近店家 Mike Zeidan 表示,KitKat 長年陪伴居民,是社區生活的一部分。事發後,16th Street 附近出現臨時紀念區,居民擺放鮮花與玩偶悼念。社群平台 X 上的 #RememberKitKat 請願已有超過 12,000 筆簽名,要求 Waymo 公布完整感測資料。

監管方面,加州車輛管理局(DMV)已要求 Waymo 提交原始影像、感測讀值與決策紀錄,以釐清系統為何未提前煞停。舊金山市監事 Jackie Fielder 亦於 11 月提出地方公投案,要求居民表決是否限制無人車在特定區域內行駛,反映地方對無人車路權的關注。

Tesla FSD V14 夜間小動物反應能力實測

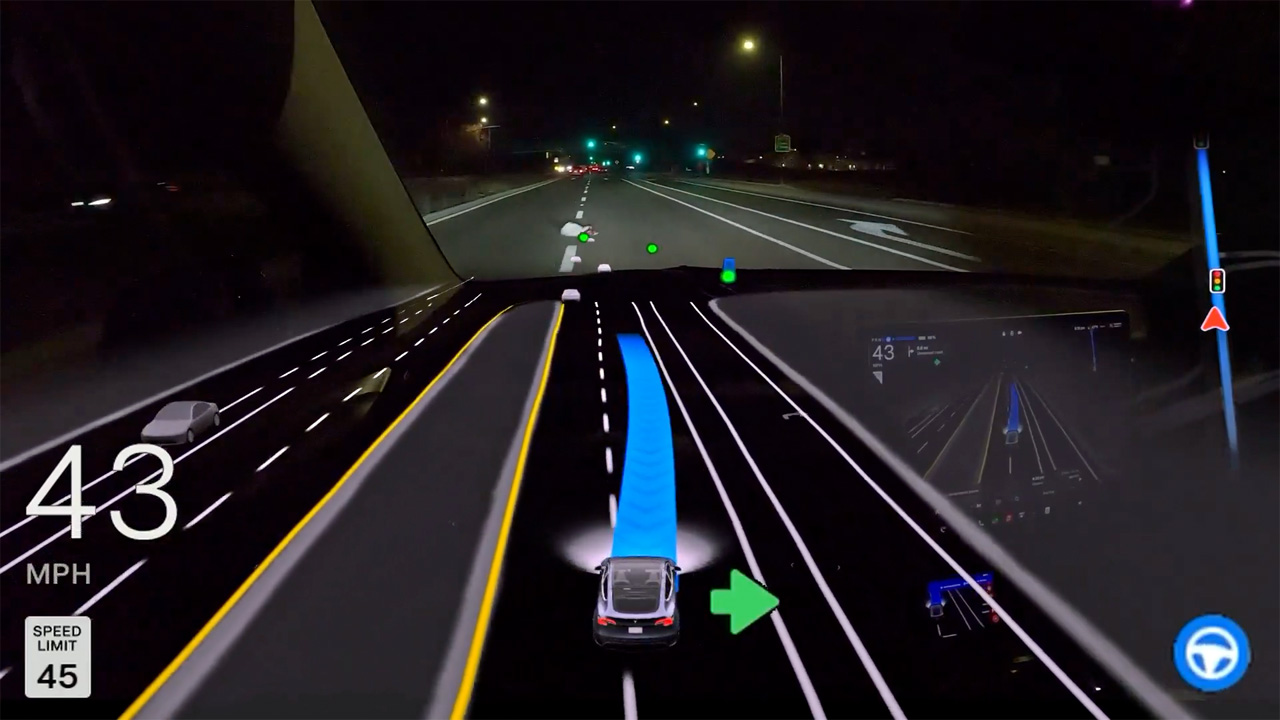

特斯拉 FSD V14 在 10 月至 11 月間推出多個版本,包括 V14.1.4、V14.1.7 與 11 月下旬發布的 V14.2,駕駛實測回報顯示系統能在低光源環境下快速辨識小動物,並於駕駛尚未察覺前即主動煞車。

當模型尚在判斷物體類型時,系統介面會以「小狗」或「孩童」等中間類別標示輪廓。即使偶有將小貓誤標為小狗,煞車反應仍無延遲,顯示端對端架構優先採取保守應對策略。

在鄉村道路實測中,FSD 能在植被旁偵測到不明動態,提前減速,讓鹿等野生動物有足夠時間離開道路。V14.2 新增的樹懶模式也強化了系統在低能見度條件下的保守行為,進一步降低漏判風險。

不過也有駕駛指出,系統有時會對落葉、紙屑或塑膠袋誤判,導致多次不必要減速,但多數使用者認為這是特斯拉傾向「多停少錯」策略的體現。

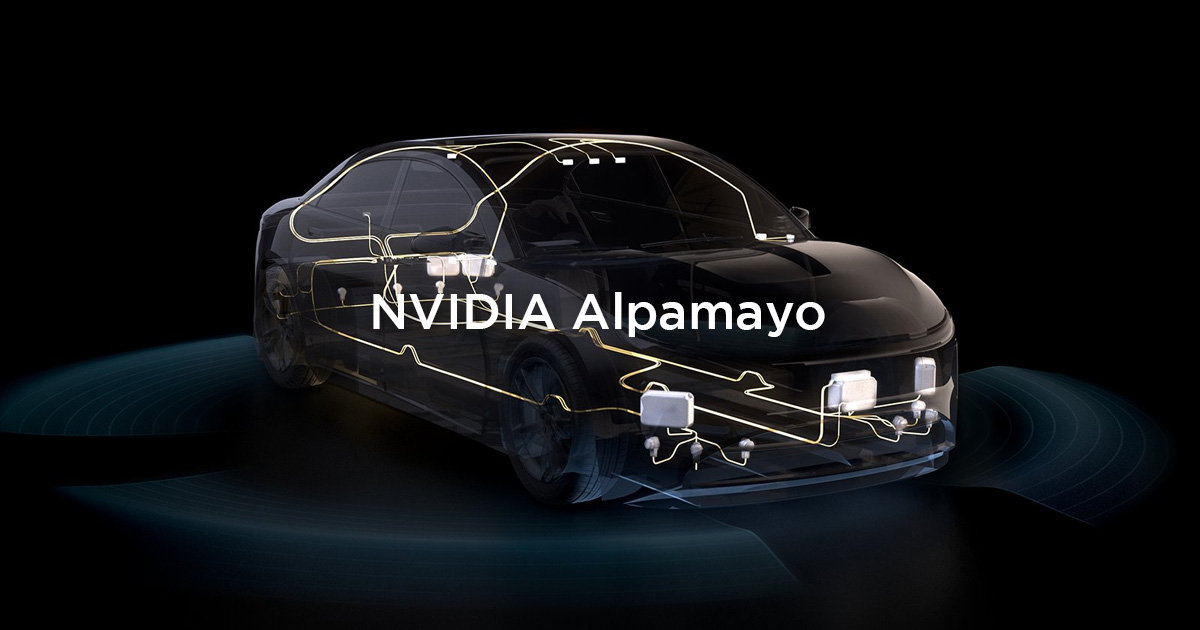

神經網路架構演進與資料累積優勢

特斯拉近年強化端對端神經網路密度,訓練資料涵蓋 Robotaxi 專案、一般道路實測與大量邊緣案例,使模型能直接從完整影像預測場景,而非依賴傳統物體分類流程。

根據特斯拉第三季財報,新架構已顯著提升模型對模糊輪廓、低對比物體及深色動物的辨識能力,尤其在夜間條件下反應更穩定。特斯拉過去曾在安全報告中展示系統避讓袋鼠等中型動物的測試影片,顯示動物偵測能力是長期技術積累的成果。

Waymo 事故發生後,Elon Musk 也於 X 表示:「Many pets will be saved by autonomy」,凸顯動物偵測已被視為自駕技術發展中的關鍵能力之一。

自駕車弱勢物體辨識的新挑戰與監管方向

Waymo 的事故與特斯拉夜間實測之間的對比,使弱勢物體偵測成為自駕系統評估中的新焦點。過去設計多集中於車輛、行人與腳踏車等大型物體,忽略城市中常見的小型動物與寵物,尤其在低光環境下的辨識能力。

加州監管機關正研議是否應將小動物偵測能力納入自駕車審查項目,確保其在住宅區等高敏感區域具備基本安全條件。地方政府則希望增加部署透明度,讓社區能參與無人車規劃過程。

整體來看,特斯拉透過神經網路強化夜間辨識,而 Waymo 的事故則凸顯當前系統在判讀低可視物體上的缺口。未來自駕車在交通效率、夜間安全與弱勢物體保護之間如何取得平衡,將左右自駕技術在城市普及的步調與方向。

延伸閱讀

Waymo 累積 9600 萬英里無人駕駛里程!事故率大幅低於人類駕駛

自駕御三家僅存雙強!Waymo 計劃 2025 年初進軍日本東京

特斯拉 Robotaxi 營運區再擴大!Robo Tracker 一次查詢各家版圖

若近期有購車規劃,可以使用 electrify.tw 的推薦連結 前往特斯拉官網訂購,或將推薦碼連結提供給銷售顧問即可獲得 NT$ 8,000 購車優惠。若您即將交付新車,不妨參考 JOWUA 周邊配件。

若覺得本站內容實用,歡迎追蹤 LINE TODAY、Google 新聞 與 Facebook 粉絲專頁,日後查找用車資訊更方便。若有任何問題或建議,歡迎加入我們的 LINE 官方帳號 聯繫。