特斯拉正式公開 Cybercab 的「開箱製造」(Unboxed Process)流程,展示車體模組化、並行組裝到最終整合的全新生產架構。這項技術打破傳統汽車製造的線性生產節奏,讓不同模組可同步生產與測試,藉此縮短裝配時間、降低成本並提升整體產能效率,預計將成為特斯拉自駕車戰略的核心基礎。

本文主要內容

根據特斯拉於股東大會上的最新說法,Cybercab 計畫於 2026 年啟動量產。該車不僅採用模組化並行製造,還結合大型一體壓鑄(Gigacasting)與嵌入式複合外板技術,從設計階段便以 Robotaxi(自動駕駛計程車)應用為導向,目標是打造低成本、高耐用、可快速維護的自駕平台。護的自駕平台。

開箱製造重新定義汽車生產流程

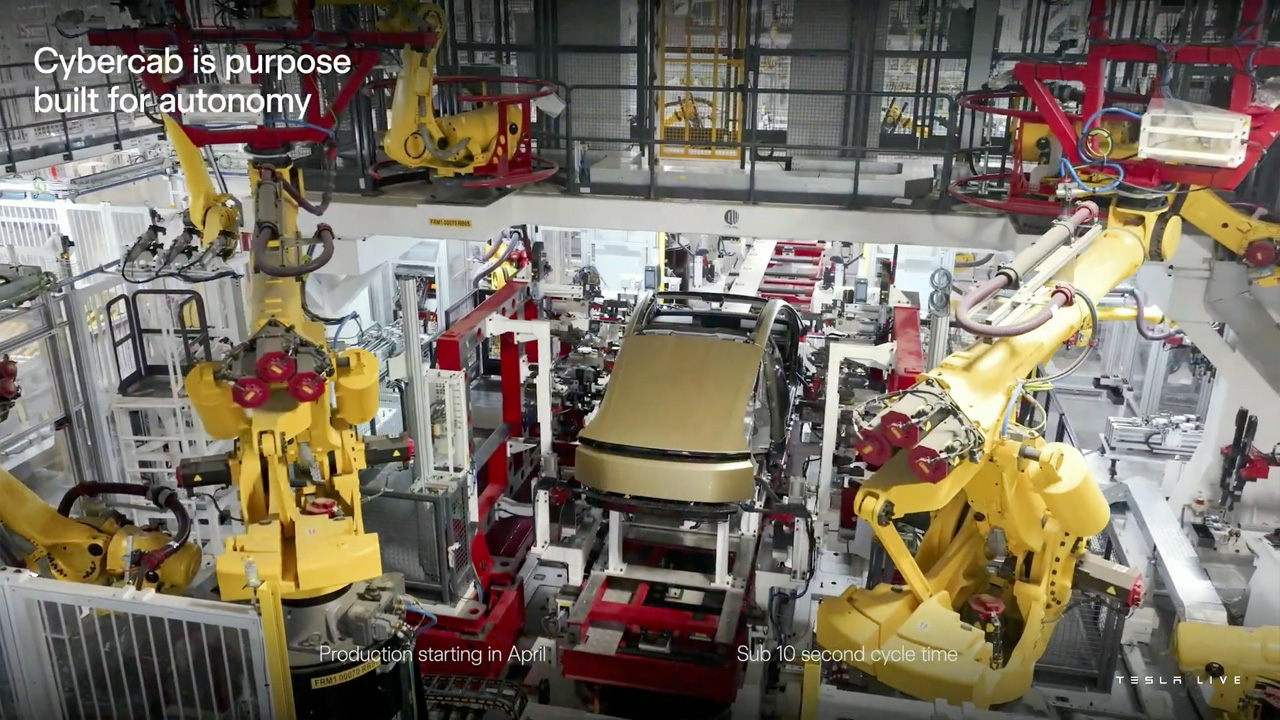

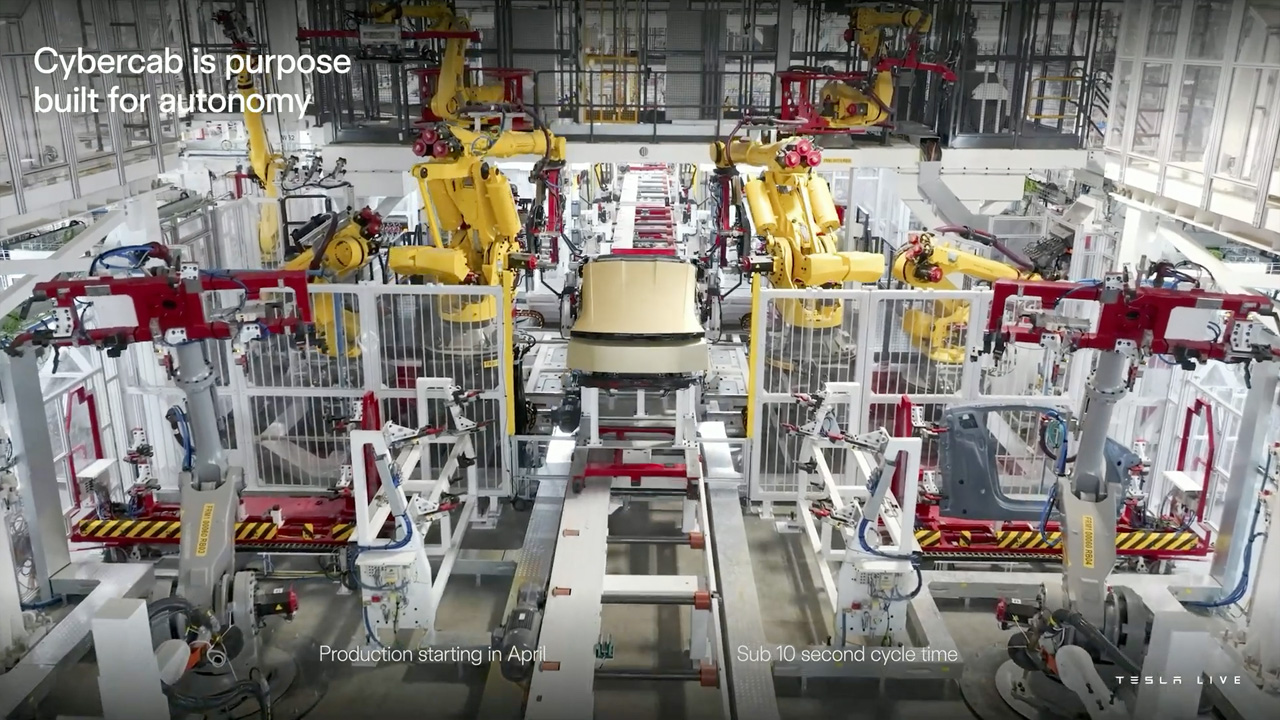

開箱製造(Unboxed Process)是特斯拉為 Cybercab 開發的全新生產工法,將車體結構拆分為前段模組、後段模組與底盤電池模組三大部分,並在不同工作站同步組裝,最後再整合為完整車體。此架構突破傳統直線式生產線設計,透過模組化作業與動線改良,大幅減少車體搬運距離與等待時間。

特斯拉指出,開箱製造可使工廠占地減少約 50%,並顯著縮短生產週期(Cycle Time),整體製造效率可提升數倍。藉由並行製造與高自動化整合,單一產線的理論年產能可超過 100 萬輛,為未來無人駕駛車的大規模量產奠定關鍵基礎。

從大型壓鑄到免烤漆的工藝創新

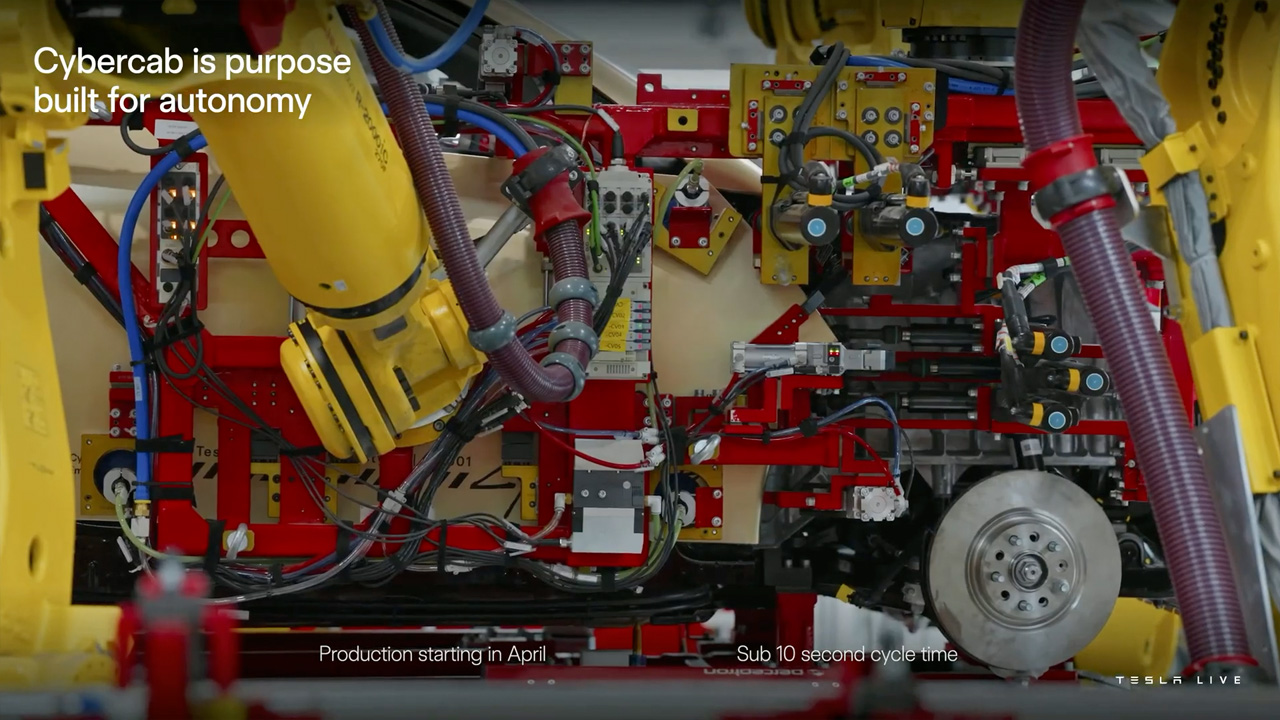

在製造工藝上,Cybercab 的開箱製造導入多項結構與材料創新。車體前段與後段皆採用大型單件壓鑄結構(Gigacasting),取代過去由數十個零件焊接而成的複雜框架,進一步提升車體剛性與裝配精度,同時降低組裝成本。

外觀部分則改採嵌入式彩色塑膠外板,在成型階段直接注入顏料,取代傳統多層塗裝與烤漆製程。這項設計可有效降低能源消耗與污染排放,並提升外板的耐刮性與顏色一致性。整體製程更趨近「乾式工廠」(Dry Factory)模式,減少液體塗料使用量、縮短生產時間,並提升自動化程度。

為全自動駕駛設計的車體結構

Cybercab 是特斯拉首款完全以無人駕駛為核心設計的車款,車內取消方向盤與踏板,由 FSD 全自動駕駛系統全權控制行駛。這不僅是軟體層面的進化,更體現在車體結構的重新定義與空間配置上。

Cybercab 採用對稱式座艙設計,乘客上下車動線更順暢,也便於自動清潔與維修機器執行作業。車體底部整合電池模組與主要結構樑,使重心更低、內部空間更寬敞,同時提升車身剛性與碰撞防護性。

開箱製造實際運作過程首曝光

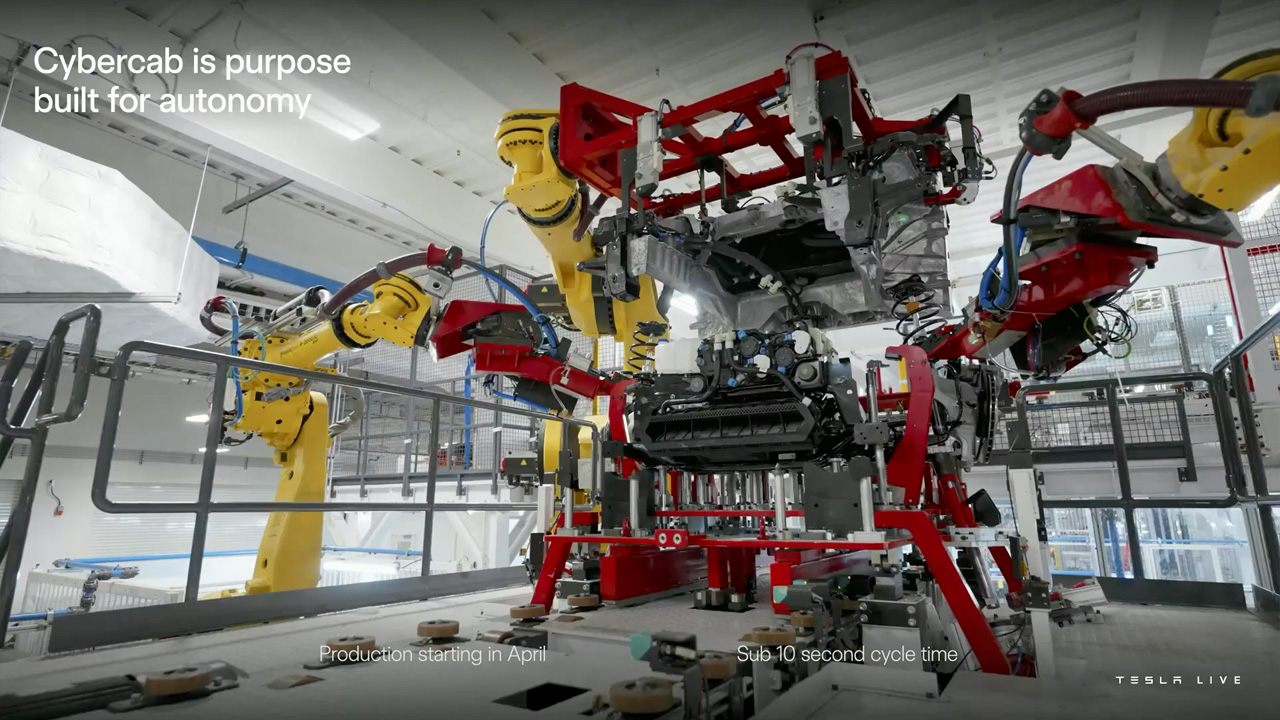

影片畫面顯示,Cybercab 的各模組在工廠內分段完成後,由多組機械手臂於焊接區同步作業,安裝車門、車頂與底盤結構。紅色懸吊架負責將前後模組吊掛定位,並與電池模組進行高精度結合,整個組裝過程展現出高度自動化與精密協作。

彩色塑膠外板直接安裝於主結構上,完全取代傳統的噴漆與烤漆製程。最終步驟中,FANUC 機械臂執行車頂壓合定位,工程師透過操作介面即時監控數據並進行參數微調,整體流程展現特斯拉工廠在自動化生產與品質管控上的高一致性與成熟度。

特斯拉啟動開箱製造產線擴建

特斯拉計畫在德州奧斯汀的 Giga Texas 建立首條開箱製造產線,並於 2026 年正式投入 Cybercab 量產。外媒報導指出,該產線的年產能目標約為 200 萬輛,未來將陸續擴展至墨西哥與歐洲工廠,打造跨地區同步化生產網路。

為支援高速生產節奏與大型壓鑄件的製造需求,特斯拉已在德州工廠部署新一代壓鑄設備與自動搬運系統,並導入即時感測檢測技術,以確保模組定位精度與結構品質穩定。開箱製造不僅是製程革新,更代表工廠運作邏輯的一次重構與升級。

開箱製造成自駕時代核心技術

Cybercab 的開箱式製造象徵特斯拉從電動車製造商邁向自駕出行平台的重要轉折。模組化結構、大型壓鑄與乾式製程的結合,讓車輛能以極高效率完成組裝,同時滿足無人駕駛車所需的安全性與耐久性標準。

透過這項技術,特斯拉在設計與製造端實現更深層的垂直整合,從結構配置到軟體控制皆能協同運作。隨著開箱製造全面導入量產,Cybercab 不僅是下一世代自駕車的具體化,更是特斯拉推動自動駕駛生態系的核心起點。

延伸閱讀

Cybercab 為何是黃金色?特斯拉設計靈感來自紐約市計程車

特斯拉 Cybercab 進入撞擊測試階段!德州試營運時程更明確

特斯拉多款新車即將登場!從 Roadster 到次世代平台一次看

若近期有購車規劃,可以使用 electrify.tw 的推薦連結 前往特斯拉官網訂購,或將推薦碼連結提供給銷售顧問即可獲得 NT$ 8,000 購車優惠。若您即將交付新車,不妨參考 JOWUA 周邊配件。

若覺得本站內容實用,歡迎追蹤 LINE TODAY、Google 新聞 與 Facebook 粉絲專頁,日後查找用車資訊更方便。若有任何問題或建議,歡迎加入我們的 LINE 官方帳號 聯繫。